Originally posted 2024-06-05 00:45:31.

織物の世界には、古代から受け継がれてきた技術と革新的な発明が共存しています。その中でも「飛び杼(とびひ)」は、産業革命を支えた重要な装置として知られています。

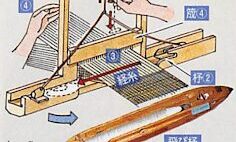

本記事では、飛び杼の仕組み、歴史、現代の織物技術との関連性について詳しく解説します。また、飛び杼の画像や動画を通じて、その使い方や特徴をわかりやすく紹介します。

- 18世紀に発明された飛び杼とは

- 読み方は「とびひ」

- 「杼」という漢字の意味

- 飛び杼を分かりやすく解説

- 仕組みはシンプルで効率的

- 使い方の動画

- 英語ではshuttle(シャトル)

- 発明者のジョンケイについて

- 開発者のジョンケイについて

- 飛び杼を作った理由

- ジョンケイの画像

- 世界史には同名の人物もいる

- 飛び杼が歴史に与えた影響

- なぜ産業革命において飛び杼が重要なのか

飛び杼とは

引用:HELP-BLOG

18世紀に発明された飛び杼は、布を織る際に使用される道具で、18世紀にジョンケイ(John Kay)によって発明されました。飛び杼は、手織り機に取り付けて使用され、緯糸(よこいと)を素早く縦糸の間に通す役割を果たします。この装置の導入により、織物の生産性が飛躍的に向上し、産業革命の進展に大きく寄与しました。

杼の意味と読み方

「杼」という漢字は、織物に関する道具を指します。音読みでは「チョ」または「ジョ」、訓読みでは「ひ」や「とち」と読みます。飛び杼の場合、「とびひ」と読みます。杼は、機織りで横糸を通すための道具として、伝統的な手織り機に欠かせない存在です。

英語では shuttle

杼のことを英語では「シャトル(shuttle)」といいます。

ジョンケイが発明したのはローラー付きの杼で「ホイールドシャトル(wheeled shuttle)」と呼ばれました。

ただ、動作する様子が飛ぶようだったため、「fly-shuttle」、さらに後には「flying shuttle」と呼ばれるようになり、それに合わせて日本でも「飛び杼」と呼ばれるようになりました。

飛び杼の仕組み

飛び杼の仕組みはシンプルでありながら効率的です。手織り機で布を織る際、縦糸(たていと)と横糸(よこいと)を交互に組み合わせます。飛び杼は、緯糸を縦糸の間に飛ばして通すことで、広幅の布を一人で効率よく織ることを可能にします。

飛び杼の動作の流れ

- 杼を投げる: 飛び杼を縦糸の一方から他方へと飛ばします。

- 緯糸の通過: 飛び杼が縦糸の間に通る際に緯糸が引き寄せられ、布が形成されます。

- 自動化: 従来の手動操作を自動化することで、織り手の負担を軽減し、生産効率を大幅に向上させます。

飛び杼のメリットとデメリット

メリット

- 生産性の向上: 飛び杼により、緯糸を迅速に通すことができ、一人で広幅の布を織ることが可能になります。

- 労働効率の改善: 手動操作を最小限に抑えることで、織り手の負担を軽減します。

- 技術の普及: 飛び杼の普及により、織物技術が広範囲に展開されました。

デメリット

- 初期導入コスト: 飛び杼の導入には初期費用がかかります。

- メンテナンス: 機械的な装置であるため、定期的なメンテナンスが必要です。

- 技術習得の難易度: 飛び杼を効果的に使用するためには、一定の技術習得が必要です。

飛び杼の起源と伝統工芸

飛び杼(とびひ)は、織物をつくる際に必要な工具であり、その起源は古代にさかのぼります。日本の織物文化とも密接に関連しており、伝統的な技術が多様な織物を生み出す基盤となりました。飛び杼は、手織りで使われ、縦糸と横糸を交差させて布を織り上げる役割を果たします。その美しさと機能性から、現代でも愛され続けています。

神秘的な織物の世界

日本の伝統的な織物は、単なる衣料品を超えて「芸術」とも言える存在です。飛び杼を使った織物は、柔軟で強靭な布地を生み出し、職人の技術が光ります。その風合いは生き生きとしており、細やかな模様から大胆なデザインまで、無限の可能性を秘めています。

技術の進化と伝統の継承

手織りから機械織りへの移行に伴い、飛び杼の技術も進化しました。機械化された織機は高速で織物を生産できる一方で、伝統的な手織りの温もりを守るために、飛び杼の技術は大切に受け継がれています。新旧の技術が融合し、織物の世界はさらなる発展を遂げています。

古文献からの洞察

古文献には飛び杼の記述があり、その歴史的意義を探ることができます。飛び杼がいかに高度な工芸品の製作に寄与したか、織物の文化的変遷を理解する手がかりとなります。文化史の研究においても重要な情報源です。

産業革命の幕開け-ジョンケイが発明した「飛び杼」

飛び杼の発明により、織物の生産性が向上し、繊維産業の発展に貢献しました。.

ジョンケイ(John Kay)

ジョンケイ(John Kay)は、18世紀にイギリスで活躍した発明家であり、『飛び杼(Flying shuttle)』を発明したことで知られています。彼の発明は産業革命に大いに貢献しました。

世界史には同名の人物もいる

ジョンケイという名前は同名の有名人が多いため、混同されることが多い。

特に、ランカシャーで紡績機を発明したジョンケイと混同されやすい。時計職人のジョンケイは、リチャード・アークライトと共に水力紡績機を発明したことで知られています。飛び杼が発明されたのは、この紡績機の約30年ほど前である。

ジョンケイの飛び杼

Flying shuttle showing metal capped ends, wheels, and a pirn of weft thread

飛び杼は、手織り機の改良によって生まれた装置です。従来の手織り機では、織り手が杼を手で行き来させて緯糸を通す作業を行っていましたが、飛び杼を使うことでこの作業が自動化されました。飛び杼は、縦糸の間に緯糸を素早く通すことができ、織り手が一人で幅広い布を織ることができるようになりました。

飛び杼の産業革命への影響

飛び杼の発明は、繊維産業における生産性の飛躍的な向上をもたらしました。これにより、織物の生産量が増加し、価格が下がったことで布の普及が進みました。さらに、飛び杼は労働力の効率化にも寄与し、多くの人々が繊維産業に従事するようになりました。このような変革が、産業革命の進展を後押ししました。

動画:ジョンケイ発明の飛び杼

飛び杼の発明者であるジョンケイと彼が発明した飛び杼の動作をより詳しく理解するために、以下の動画をご覧ください。

ジョンケイが発明した飛び杼を用いた手織り機のデモンストレーション動画です。

飛び杼は1733年にジョンケイによって特許を取得し、その後も改良が続けられました。1750年代には飛び杼が広く普及し、多くの織物工場で採用されるようになりました。改良点としては、杼の材質の強化や動作のスムーズ化が挙げられます。

【紹介ムービー】半高機(はんたかはた)飛び杼装置付き

https://www.youtube.com/watch?v=-P6i9yZn0gs

現代の機織り技法

機織りの技法は、長い歴史を経て現代にも息づいています。伝統的な手法と新しい技術が融合し、精密な模様を織り出すことができるようになりました。

織り方の基本

織物の製作は、糸の選定から始まります。経糸と緯糸を交互に組み合わせて布を作ります。材質や糸の太さによって、異なる手触りや光沢を持つ布が生まれます。職人たちは、この基本的なプロセスを熟知し、技術を磨いています。

現代の織物技術と飛び杼

現代の織機と伝統の融合

現代の織機は、コンピュータ制御が可能な高度な機械化技術が導入されています。しかし、伝統的な手織り技術も大切にされており、一部の職人は飛び杼を使用した手織機で織物を製作しています。これにより、伝統と最新技術が融合し、精密かつ美しい織物が生み出されています。

飛び杼の現代的な用途

現代の織機において飛び杼は主に伝統工芸や高級織物の製作に使用されています。自動織機や電動織機が主流となっている中でも、飛び杼を使用することで手織りの温かみや独特の風合いを持つ布地を作り出すことができます。

飛び杼の関連キーワードを含めた詳細解説

飛び杼 画像と図解

飛び杼の画像や図を通じて、その構造や動作原理を視覚的に理解することが重要です。以下に、飛び杼の詳細な図解を掲載します。

引用:HELP-BLOG

飛び杼 英語表記と意味

飛び杼は英語で「Flying Shuttle」と呼ばれます。「シャトル(shuttle)」は、織物を織るための道具全般を指す言葉です。飛び杼の英語名からも、その高速かつ効率的な動作が伺えます。

飛び杼の材料と製作

飛び杼は主に木材や金属で作られています。製作には、高い精度と耐久性が求められ、職人の技術が反映されています。現代では、軽量化や耐久性向上のために新素材が採用されることもあります。

飛び杼と紡績機の違い

飛び杼と紡績機は、それぞれ繊維産業における異なる役割を持つ装置です。飛び杼は織物の製作過程において糸を通すための道具であり、一方で紡績機は綿や羊毛などの繊維を糸にするために使用されます。両者は連携して繊維産業を支えていますが、用途と機能が異なります。

飛び杼に関連する歴史と文化

日本史における飛び杼

日本でも飛び杼は伝統的な織物技術として受け継がれています。特に和布や着物の製作において、飛び杼を使用した手織り機が活用されています。日本の職人たちは、飛び杼を用いて高品質で美しい織物を作り出し、その技術は今もなお高く評価されています。

世界史における飛び杼の位置付け

飛び杼の発明は、産業革命の象徴的な出来事の一つとして世界史に刻まれています。ジョンケイの飛び杼は、イギリスから世界中に広まり、繊維産業の発展に貢献しました。その影響はヨーロッパのみならず、アジアやアメリカにも及び、グローバルな経済成長を促進しました。

まとめ(あとがき)

飛び杼は、織物の製作に革命をもたらした重要な道具です。その発明により、繊維産業は飛躍的に発展し、産業革命の進展に大きく寄与しました。現代においても、飛び杼は伝統工芸や高級織物の製作でその技術が継承されており、古代から伝わる知恵と最新技術が融合しています。

飛び杼の歴史と仕組みを理解することで、織物技術の進化をより深く知ることができます。これからも、飛び杼を含む伝統的な織物技術は、未来の織物産業を支える重要な要素として存在し続けるでしょう。

- 18世紀に発明された飛び杼とは

- 読み方は「とびひ」

- 「杼」という漢字の意味

- 飛び杼を分かりやすく解説

- 仕組みはシンプルで効率的

- 使い方の動画

- 英語ではshuttle(シャトル)

- 発明者のジョンケイについて

- 開発者のジョンケイについて

- 飛び杼を作った理由

- ジョンケイの画像

- 世界史には同名の人物もいる

- 飛び杼が歴史に与えた影響

- なぜ産業革命において飛び杼が重要なのか